近日,我校材料科学与工程学院氢能与储能材料科研团队围绕锂电解液溶剂化结构和电池界面化学解析与调控开展了一系列原创性研究,相关成果发表在材料化学领域Nature Index期刊《Nano Letters》和《Chemical Science》上。

锂金属电池作为下一代高能量密度储能技术的核心,凭借锂金属负极高达3860 mAh/g的理论比容量(远超石墨负极372 mAh/g),在电动汽车和大规模储能等领域展现出巨大潜力。然而其实际应用仍面临严峻挑战:充放电过程中锂枝晶的生长会导致容量衰减和安全风险、高电压下电极/电解液界面副反应会严重削减电池寿命。

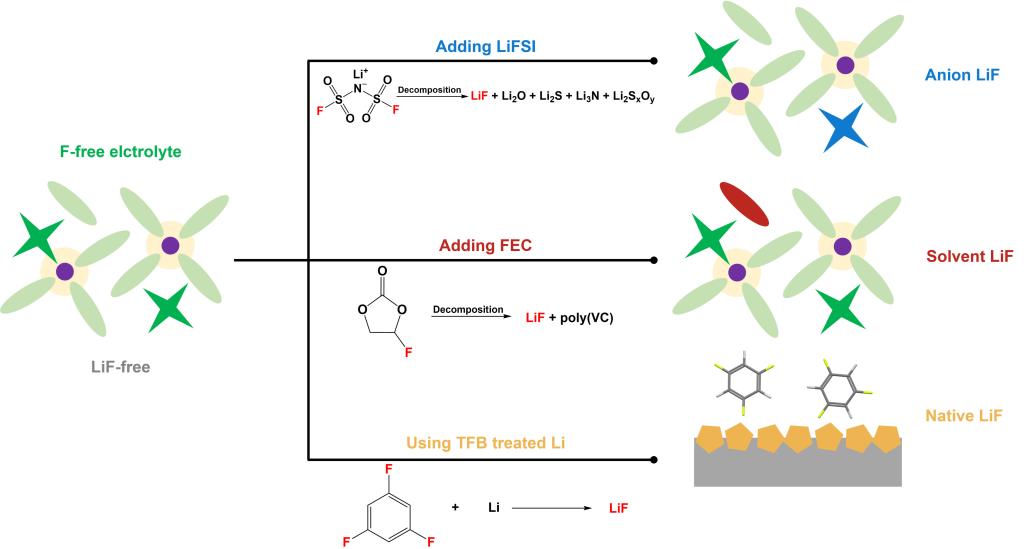

(在无氟体系中引入不同氟源得到三种含LiF界面示意图)

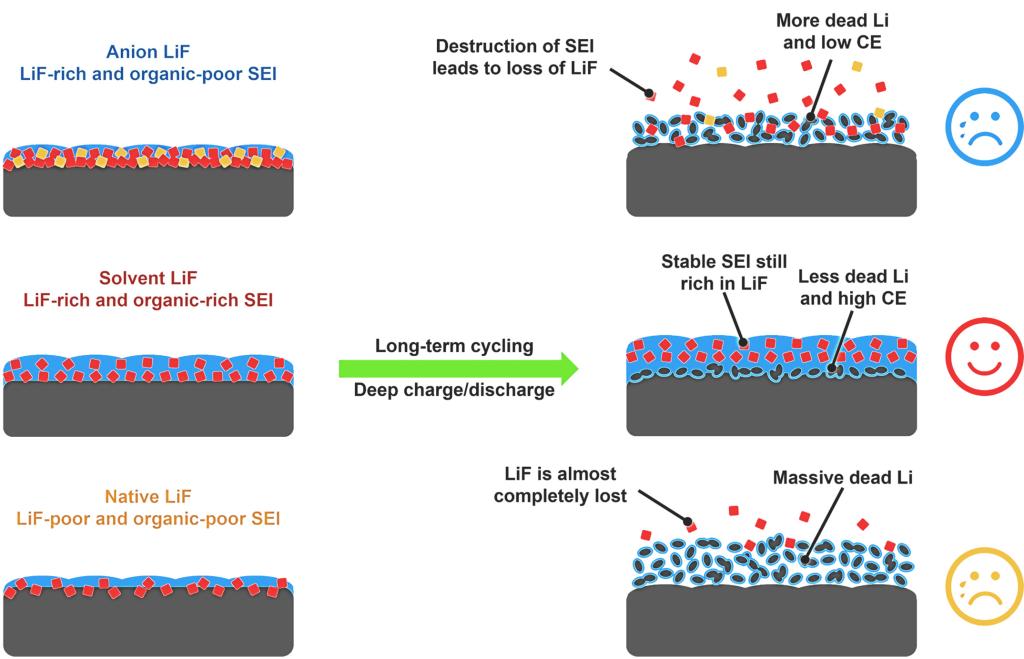

(三种含LiF界面对锂电池长循环的作用效果示意图)

开发高能量密度锂金属电池需要设计坚固且耐用的固体电解质界面层(SEI),以实现电池的长期稳定循环。尽管氟化锂(LiF)被认为是锂金属负极保护的关键成分,但不同LiF来源在SEI中的作用尚未得到充分的研究。因此,团队通过将不同氟源(包括阴离子LiF、溶剂LiF和天然LiF)引入无氟电解液体系,首次系统解析了不同LiF来源对SEI组成和性能的影响。研究结果表明,SEI的性能不仅与LiF的含量密切相关,还受到共存有机组分的影响。在深度循环过程中,溶剂衍生的SEI具有较高的LiF含量和有机组分,能够提供优异的锂负极保护。这种SEI能使锂负极经历显著体积变化时保持结构完整性,抑制死锂的形成,并实现更高的库仑效率。本研究重新审视了LiF在锂电池界面保护中的作用,为高性能锂金属电池的应用开发提供了宝贵的理论指导。相关成果发表在材料领域顶级期刊《Nano Letters》(自然指数期刊,IF为9.6)。我校为论文第一单位,硕士生柳承坤为第一作者,姜智鹏副教授和李永涛教授为共同通讯作者。

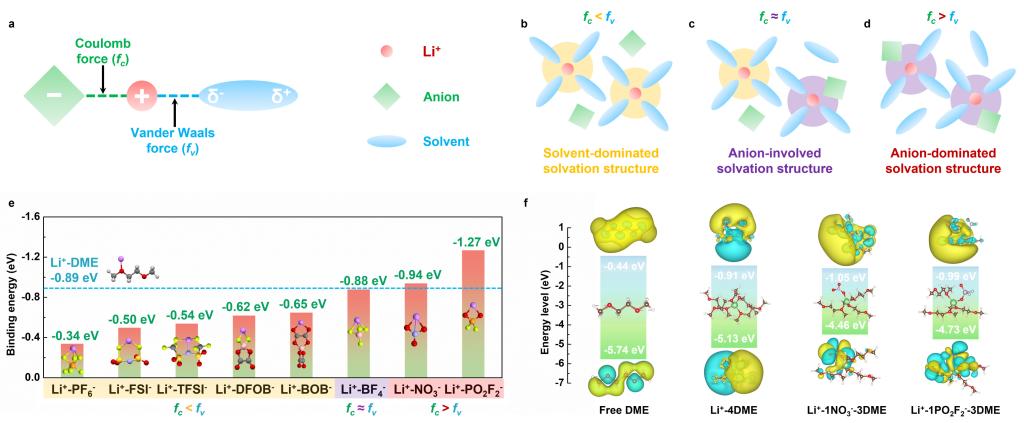

(强库仑力电解液示意图及理论计算结果)

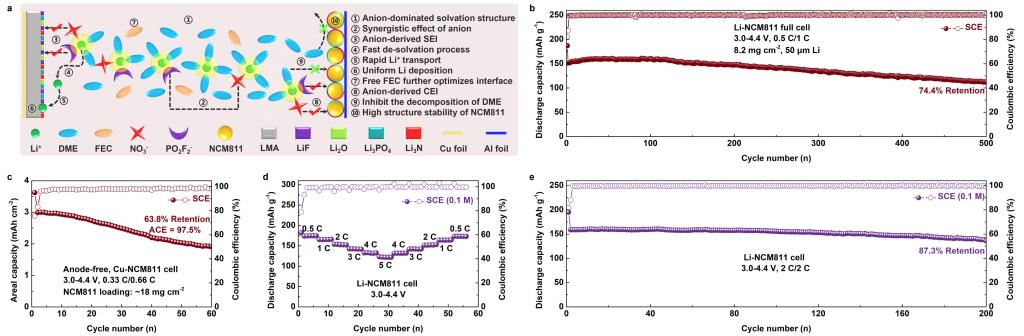

(SCE对高压锂金属电池的作用机理示意图及电化学性能测试)

高能量密度锂金属电池发展的关键在于需要新型高压电解液。目前,尽管醚类电解液与锂负极兼容,但其在高电压下的稳定性存在明显局限。传统的高浓度电解液通过消耗游离溶剂来防止溶剂分解,从而提高电解液的高压稳定性,但这一策略伴随着高成本的问题。为了解决这一难题,团队提出了一种创新的高压电解液设计思路,利用锂离子与阴离子之间的强库仑相互作用来构建以阴离子为主导的溶剂化结构。这种溶剂化结构不仅提升了电解液的脱溶剂化动力学,还能在电池正负极上形成稳定的阴离子衍生界面,从而有效保持电极的稳定性,避免游离溶剂的分解。基于这一原理所设计的强库仑力电解液(SCE)能用于Li-NCM811电池中并表现出优异的倍率性能(20 C下为120.8 mA h g-1)和循环稳定性(5 C下可循环1000次)。即使在超低浓度(0.1 M)的条件下,采用SCE的Li-NCM811电池依然展现出良好的倍率性能(5 C下为121.9 mA h g-1),并能在截止电压4.4 V下稳定循环超过200次。本研究为开发低成本、高性能的高压锂金属电池电解液提供了新思路,具有重要的应用潜力。相关成果发表在化学领域顶级期刊《Chemical Science》(中科院一区TOP,自然指数期刊,IF为7.6)。我校为论文第一单位,硕士生柳承坤为第一作者,姜智鹏副教授和李永涛教授为共同通讯作者。

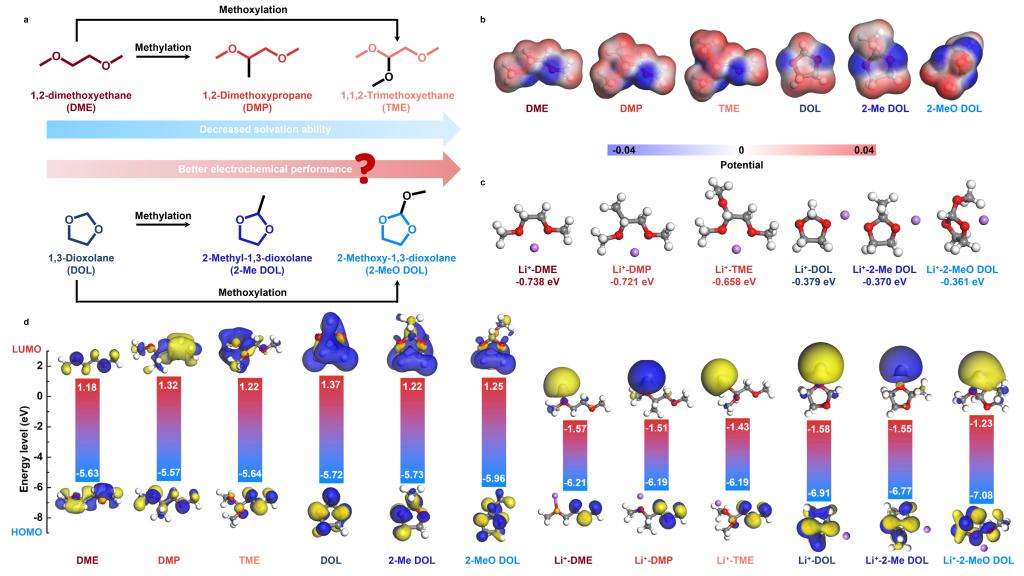

(具有不同溶剂化能力的溶剂分子示意图及理论计算结果)

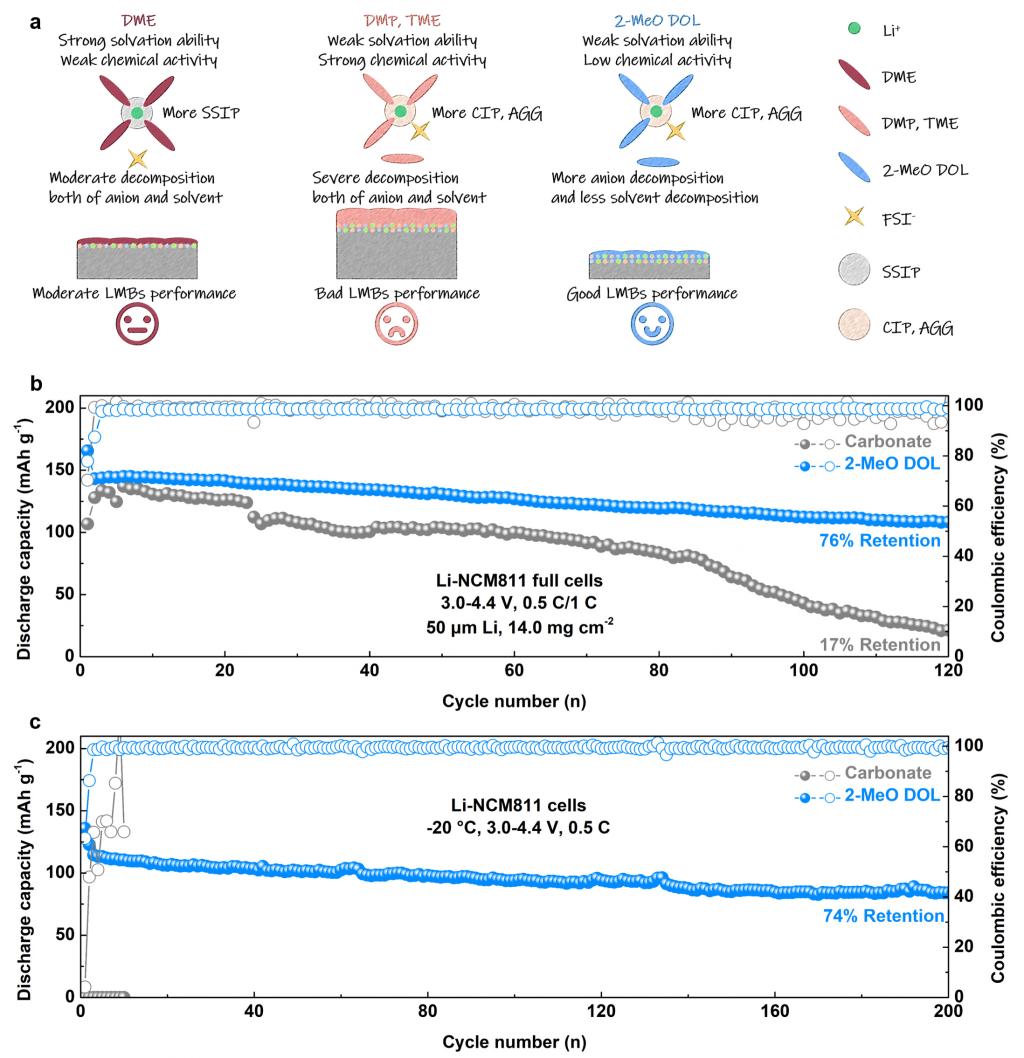

(弱溶剂化电解液对锂电池的作用效果示意图及电化学性能测试)

弱溶剂化电解液能通过降低溶剂的溶剂化能力而展现出优异的循环稳定性,近年来受到广泛关注。然而,溶剂化效应与电池性能之间的内在关联尚未被充分理解。为解决这一问题,团队以1,2-二甲氧基乙烷(DME)和1,3-二氧戊环(DOL)为分子骨架,设计了一系列具有不同溶剂化能力的溶剂,并系统研究了其物理化学性质与电化学性能。研究结果表明,弱溶剂化电解液的性能不仅受溶剂化结构的影响,还受到溶剂本身反应活性的调控。基于这一规律,团队进一步开发出一种基于2-甲氧基-1,3-二氧戊环(2-MeO DOL)的新型弱溶剂化电解液,其兼具弱溶剂化能力和较低的化学反应活性。该电解液在Li-Cu半电池中实现了超过250次的稳定循环,平均库仑效率高达99.3%;同时,在高电压(4.4 V截止)下的Li-NCM811全电池中也表现出优异的循环稳定性。本研究揭示了溶剂化效应与电解液性能之间的内在关系,为下一代高性能锂电池电解液的分子设计和高通量筛选提供了理论基础和实践指导。相关成果发表在化学领域顶级期刊《Chemical Science》(中科院一区TOP,自然指数期刊,IF为7.6)。我校为论文第一单位,硕士生李亮为第一作者,姜智鹏副教授和李永涛教授为共同通讯作者。

以上研究工作得到国家自然科学基金、安徽省自然科学基金、安徽省高校自然科学研究计划等项目的资助。

论文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c00675

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/sc/d4sc07393b

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/sc/d5sc01495f

(撰稿:顾京宇 审核:李永涛 张苒 黄敏)