近日,我校能源与环境学院流域水生态环境数智化与健康团队练建军副教授在国际权威期刊《Water Research》上发表微塑料影响下人工湿地去除阿特拉津性能及其微生物响应特征研究的最新成果。《Water Research》在水资源与水环境领域具有崇高的学术影响力,主要出版全球水环境及水应用科学领域的高质量研究论文及综述文章。我校为论文第一完成单位,硕士研究生袁钱银为论文第一作者,练建军副教授为第一通讯作者。研究工作得到国家自然科学基金和安徽省自然科学基金等项目的支持。

农药的规模化使用通过水体迁移转化和生物富集,已对水生生态系统及人类健康构成严重威胁。此外,农业上大量使用的塑料薄膜在自然和人为作用下分解形成的微塑料(microplastics,MPs),通过降雨径流过程源源不断地进入水环境中。人工湿地(constructed wetlands,CWs)在农业径流污染控制领域表现出卓越的去除效能,已成为农业面源污染治理的重要技术手段。然而,MPs在CWs中的滞留情况与分布特征不清楚,其对CWs去除农药性能与机理的影响不明确。

本研究围绕农业面源污染水体中典型农药、MPs与CWs三者之间的相互作用,以模拟降雨冲刷作用导致的农业面源污染为研究背景,以农田土壤广泛存在的聚乙烯微塑料(PE MPs)为典型微塑料,以水体中广泛检出的阿特拉津(Atrazine,ATZ)为典型有机农药,系统研究了PE MPs共存情形下CWs对ATZ的去除性能,并结合微生物分子生态学的研究方法,揭示PE MPs对CWs水体净化功能的影响机制与微生物响应特征。

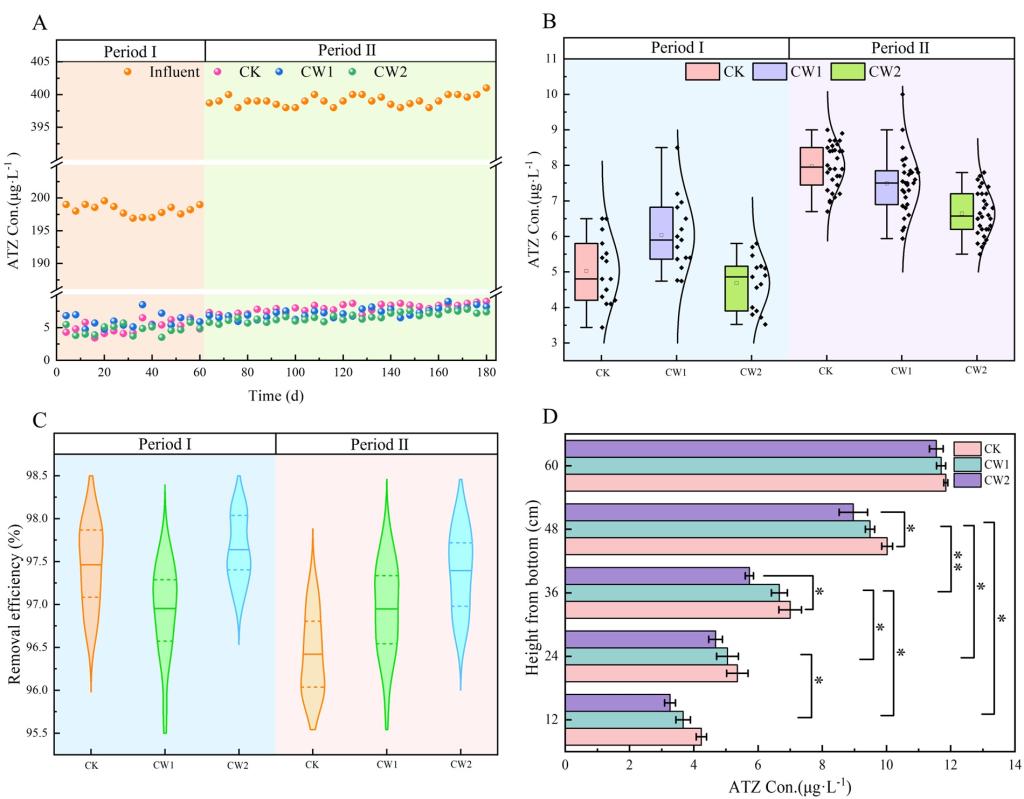

(微塑料共存情形下人工湿地去除阿特拉津的时空分布特征)

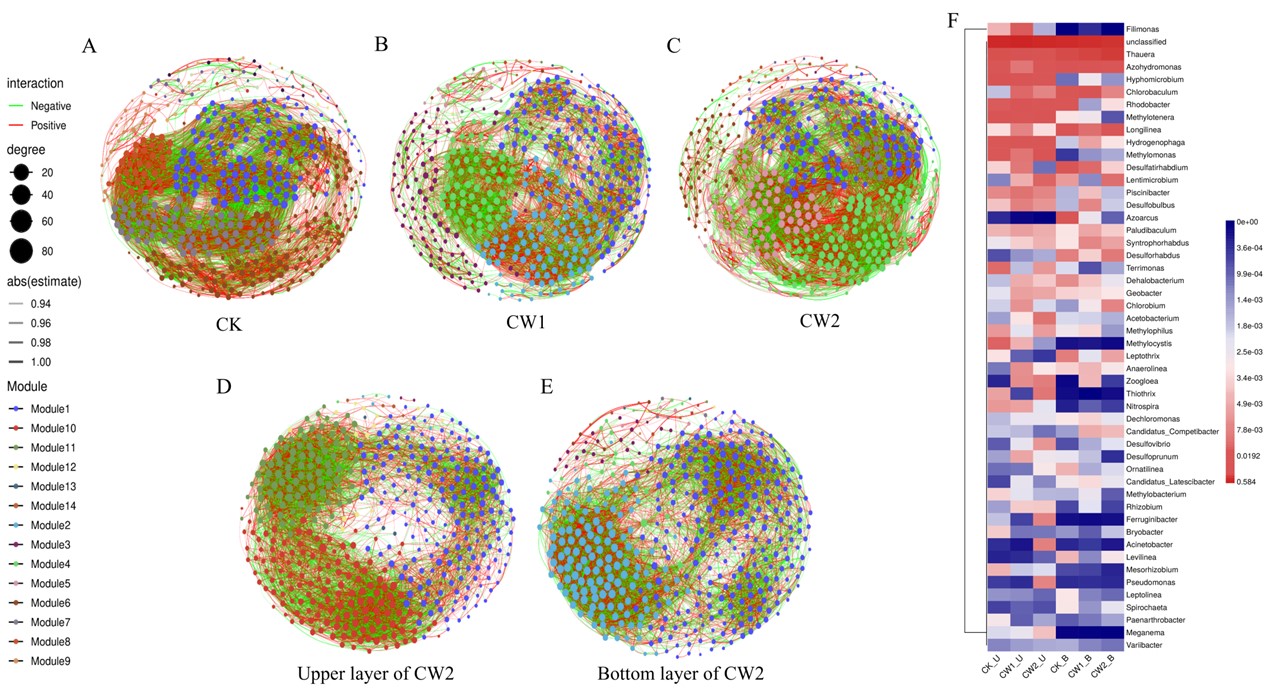

(微塑料对人工湿地基质层微生物共生网络复杂性以及属水平微生物群落组成的影响)

(微塑料对人工湿地基质层微生物共生网络复杂性以及属水平微生物群落组成的影响)

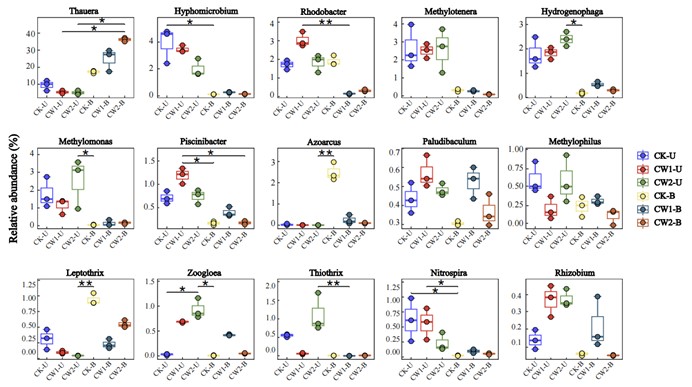

(微塑料共存情形下人工湿地基质层主要阿特拉津代谢菌的相对丰度变化特征)

(微塑料共存情形下人工湿地基质层主要阿特拉津代谢菌的相对丰度变化特征)

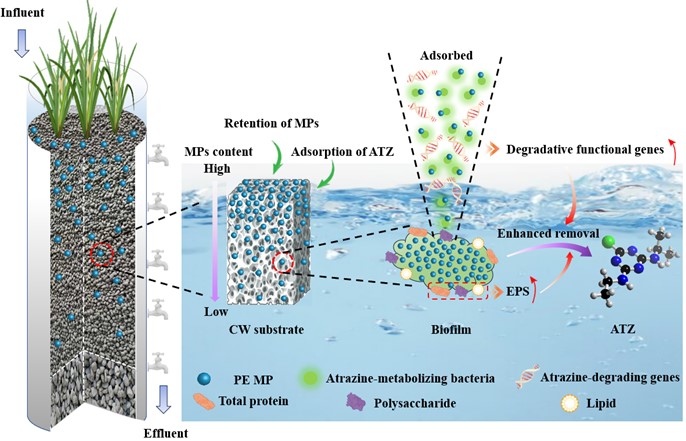

(微塑料共存情形下人工湿地去除阿特拉津的潜在机理)

研究结果表明投加的PE MPs对CWs去除ATZ具有促进作用。PE MPs在CWs基质层中的浓度分布由上至下呈递减趋势,且CWs对PE MPs的截留能力随运行时间逐渐降低。PE MPs的加入改变了微生物群落组成,导致微生物丰度和多样性有所降低。然而,PE MPs有利于ATZ代谢菌的富集,尤其是阿特拉津脱氯水解酶基因丰度的增加推动了ATZ代谢的脱氯途径,从而促进了ATZ在CWs中的生物降解过程。该工作的创新性在于揭示了微塑料共存情形下人工湿地系统对有机农药的去除规律及其微生物响应特征。研究成果为微塑料的环境风险调控提供了理论支撑,对保障农业面源污染治理技术的长效运行具有重要的参考价值。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123730

(撰稿:练建军 审核:楚化强 钱付平 张苒 黄敏)