第一部分 学院基本情况

能源与环境学院成立于2013年10月,由能源与动力工程专业和环境工程专业共同组建。学院面向双碳目标,逐渐形成了以冶金过程节能与污染物控制理论和技术为特色的人才培养体系,立足安徽、服务行业、面向全国,培养在能源与环境领域从事工程设计、技术研发、监测评价及管理等工作的高素质人才。

学院下设能源与动力工程、环境科学与工程、新能源科学与工程3个系和1个实验中心,设有能源与动力工程、环境工程、新能源科学与工程和储能科学与工程4个本科专业。能源与动力工程和环境工程专业为国家级一流本科专业建设点、安徽省特色专业,环境工程专业于2024年第二次通过工程教育认证。学院现有教职工98人,其中专任教师76人,教授15人,副教授37人,博导15人,具有博士学位教师71人。学院现有全日制在校学生1681人,其中博士研究生13人,硕士研究生308人,本科生1360人。能源与环境学院实验中心为安徽省示范实验实训中心,学院设有生物膜法水质净化及利用技术教育部工程研究中心。

第二部分 本科教育教学思路、举措与亮点

一、党建引领发力,推动本科教育教学

1、党政同频教育教学,深化发展提质增效

学院党委以“党建引领促发展,凝心聚力干事业”为工作目标,坚持把党建和事业发展相融合,不断强化政治引领、思想引领、组织引领和价值引领,精心打造示范党建工作品牌,发挥党员的先锋模范作用。针对教学工作重点任务,学院充分发挥党委的政治优势与组织优势,以目标和问题为导向,着力围绕专业建设和教学质量提升进行顶层设计;聚焦立德树人,深入调研制约专业发展难题,召开专题研讨会,寻找解决方案;强化党建长效机制,实现党建与教学同频共振;坚持“党委抓教学”,开展青年教师能力提升工程,以学科建设带动专业发展。

2、“党建+”赋能教育创新,多维度培养新质人才

创新“党建+”工作模式,打通“三全育人”“最后一公里”。学院创新落实“三全育人”,引领青年学子迈向更广阔的未来。通过打造“党建+”工作模式,开展“一名党员重点关心联系一名学生、一名党员联系一个宿舍和一名党员联系一个班级”的“三个一”工程,积极打造文明好、安全好、卫生好、纪律好、氛围好、心情好、学风好和运动好的能环“八好之家”。

将“党建+”高度融入学生工作,进行潜移默化的教育。辅导员担任学生党支部书记,承担学生日常教育管理、学风建设、班级建设和党建工作。“三个一”工程贯彻落实“三走进”要求,全覆盖、零距离走进学生,创建“亮身份、作承诺、当先锋、树形象”的品牌特色活动,充分发挥党员教师在学生思想引领、学业指导、生活关怀、心理辅导等方面的优势。

3、强化引导素质拓展,筑牢心理健康防线

学院通过开展“21天种子计划”、教学与学工联动、举办主题教育党课等活动,为学生的成长和发展提供全面的支持和引导。通过学生心理健康建设和心理危机干预,充分掌握每名学生的心理状况,对心理异常学生及时发现、及时干预,保障学生健康成长。

二、以专业建设为龙头,推动教学高质量发展

1、聚焦专业特色,做好顶层设计

学院以人才产出为导向,坚持立德树人,充分调研社会对人才的需求,结合自身优势,从服务区域经济需求出发,做好人才培养的顶层设计,设定合理的人才培养目标,反向设计课程体系和教学内容,不断探索新的教学方法,建立完善的持续改进机制,以满足社会对人才的多元化需求。

2、锚定新兴产业,优化专业设置

学院依据安徽省十大新兴产业的战略定位,围绕社会经济发展需求、双碳目标和绿色发展理念,重点响应新能源与节能环保新兴产业的人才需求,及时调整专业设置,增设储能科学与工程和新能源科学与工程专业。

3、丰富专业内涵,强化专业建设

学院以学科建设为龙头,以环境学科博士点建设和申报为契机,带动专业发展。强化师资队伍建设,引进和培养一批年轻博士,提升师资水平。加强课程建设,以一流专业建设为目标,深抓课程建设和教学改革;把思想政治教育贯穿人才培养体系,全面推进课程思政建设,发挥好课程育人功效,提高人才培养质量。

三、以专业认证为抓手,提升人才培养质量

1、组建认证小组,常态运行管理

学院每个专业均成立以系主任为组长,2至3名资深骨干教师作为组员的认证工作小组,开展常态化的认证制度建设、日常管理、新教师培训以及定期的达成评价、评估、调研和持续改进工作,保障工程教育认证工作的持续和稳定开展。

2、完善体制机制,规范教学流程

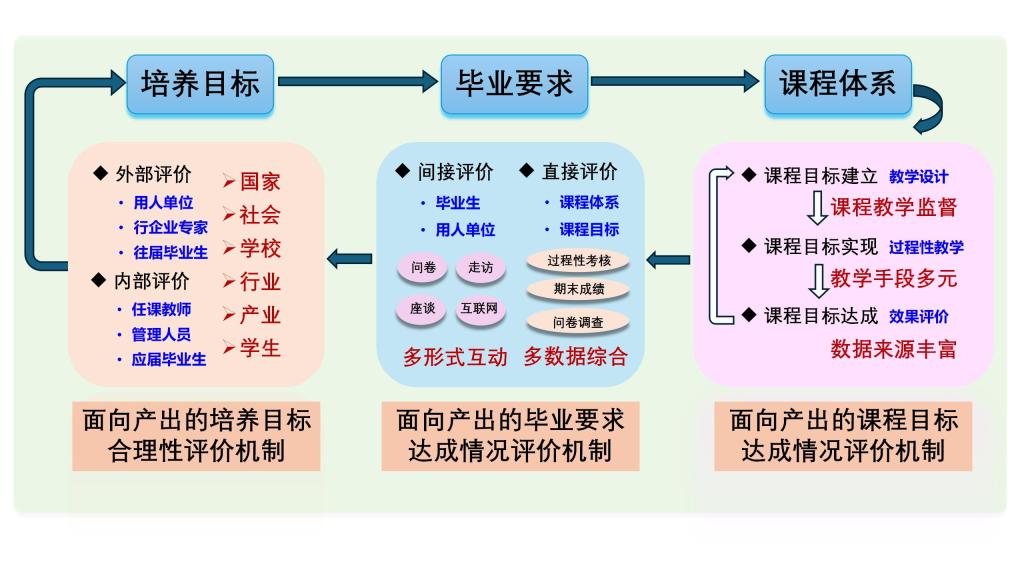

学院基于专业特色,在学校相关规章制度的基础上制定、补充和完善相应的实施细则,覆盖教学准备、课程管理、评价反馈等过程。建立面向产出的毕业要求达成情况评价机制,确保评价结果用于持续改进。

(面向产出的人才培养体系)

(面向产出的人才培养体系)

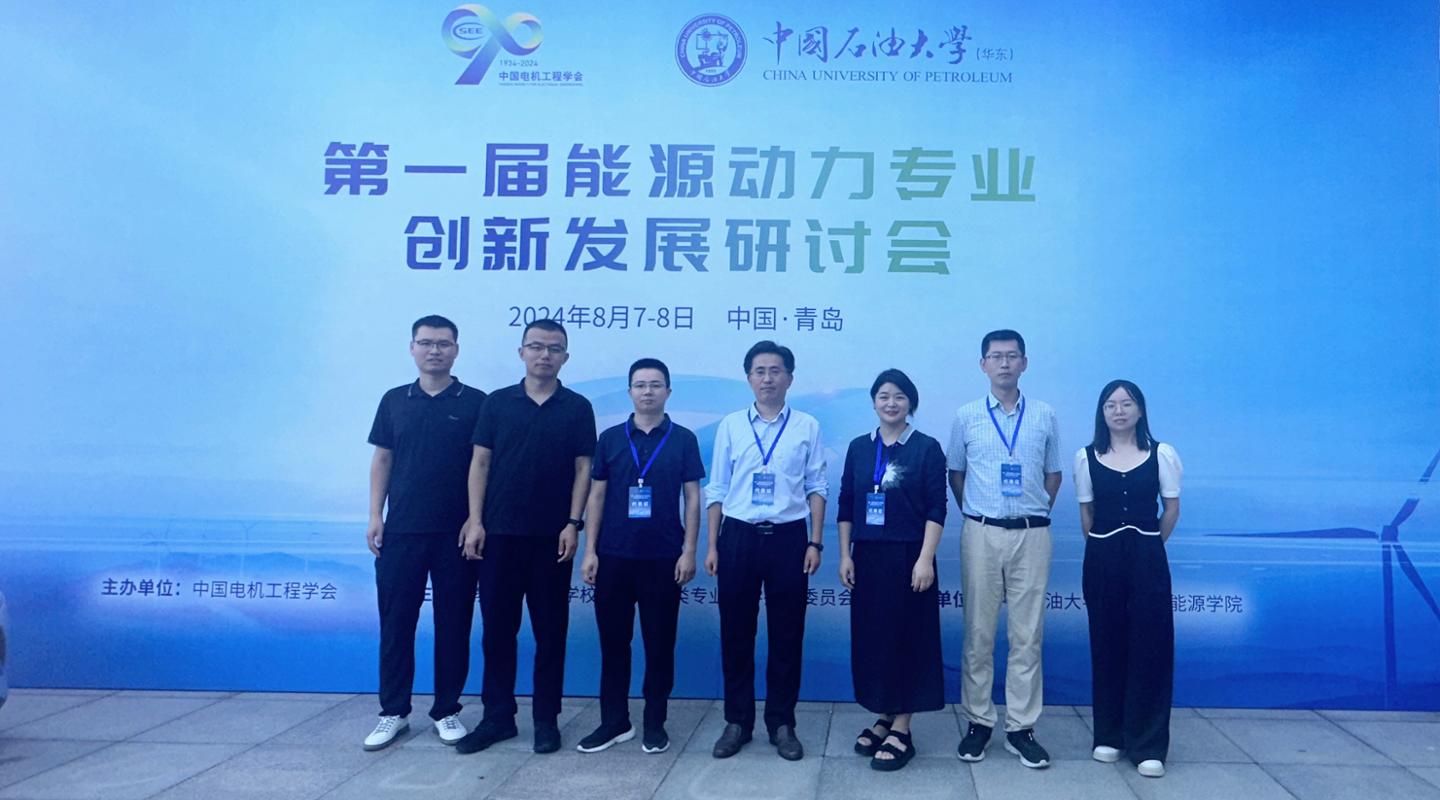

3、加强认证培训,提升教学能力

学院开展定期的校内外认证培训和研讨,促进每位教师,尤其是新教师充分掌握认证精神并应用于日常教学工作中。每年均会选派一些骨干教师外出参加认证协会和学会组织的认证培训,并定期由学院组织开展全员培训和认证工作研讨,由教学团队负责人定期组织成员开展认证工作培训。

4、强化持续改进,提升培养质量

学院基于OBE理念,以明确的课程目标反向设计教学活动,精心策划教学改革。强化项目参与式和启发式教学,开展多元化和多维度评价,实时掌握学生学习动态并改进教学过程。不断强化创新实践教学,探索虚实结合的实践教学模式;搭建校企协同育人创新实践平台,通过产学研合作,促进人才链与产业链、创新链的融合。

四、育人增效,推动模式创新

1、全面落实“8+10+7"方案,提升人才培养质量

学院严格落实《能源与环境学院“三全育人”工作的实施方案》,紧扣实效,从制度层面确保育人工作规范有序开展,促进学生稳固专业思想。学院充分发挥辅导员、班主任、导师、校友、家长、同学、企业家和学生本人等8方面积极作用,认真落实课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助和组织等10大育人体系,深入开展科技创新创业活动、能环大讲堂、社会实践、生产劳动、志愿服务、勤工助学和第二课堂等7项活动,打通育人“最后一公里”。

2、促进赛教融合,提升创新能力

学院开展赛教融合的学生创新能力培养模式改革与实践,坚持“立德树人”根本任务,以“科研+竞赛”为载体,围绕学生创新能力培养为核心,建立师资及经费等保障制度,为学生创新实践保驾护航,实现学生培养、师资建设、学科建设协同发展。学院依托全国大学生节能减排大赛和安徽省生态环保大赛,以创新创业训练项目为抓手,以本科生导师为主体,吸引本科生参加科研训练和科研项目,并将项目成果转化为竞赛项目,通过持续的参加科研和比赛,提升学生创新能力。

3、构建全面发展机制,教师学生协同发展

为促进学生全面发展,学院建设省校院三级教学团队和专兼结合的教师团队,实现教师队伍的梯队化、理论实践互补式发展,提升教师的教学能力和教学水平。认真落实本科生导师制,培养学生积极向上的人生态度,引导学生参与科研、学科竞赛、实习与社会实践项目等。健全学生培养、师资建设和专业建设一体化协同发展机制。

(学院教师与学生在进行学习研讨)

4、开展暖心服务,加强预警帮扶

学院根据学业预警等级分类建立帮扶工作措施,定期总结研判帮扶工作效果,了解学生诉求,建立工作台账,包干落实到院系领导、本科生导师和班主任,实行“一对一”帮扶,确保学业困难帮扶全覆盖。

第三部分 本科教育教学工作成效

服务地方经济上新水平。学院服务安徽省十大新兴产业发展需求,新增新能源科学与工程(2022年)和储能科学与工程(2024年)两个专业招生,全院4个本科专业全部服务于“新能源与节能环保产业”,牵头承担安徽省教育教学改革委托重大项目“服务新能源和节能环保领域新兴产业新工科建设”。

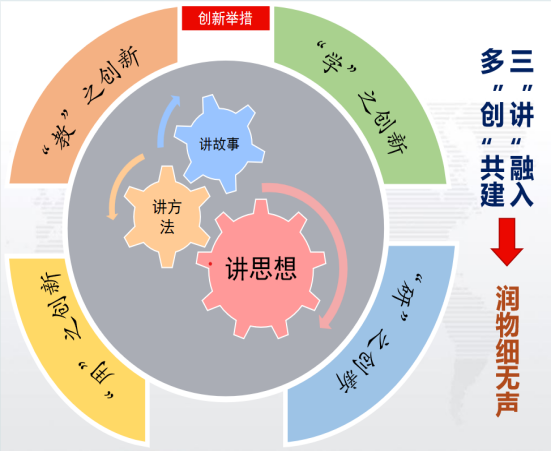

锐意教学改革出新成效。学院从课程体系、课堂教学、育人模式等全方位开展教学改革,探索出“以赛促学,赛学结合”的人才培养模式,全面培养学生创新能力,形成产出导向、“课程、创新、实践”三位一体的教学模式,以及“多‘创’共建、三‘讲’融入”的课程思政教学模式。学院获安徽省教学成果一等奖1项、二等奖3项、三等奖2项。出版学术专著和教材6部,省级一流教材建设项目1项,校级一流教材建设项目4项。获批省级教学团队4个,校级教学团队3个。

(课程思政教学模式)

先进理念融入成新常态。学院从顶层设计入手,面向产出导向,将OBE理念融入教学全过程,将知识、能力和素养等培养目标分解细化,设置与毕业要求相支撑的课程体系,构建评价和持续改进机制,形成了面向产出的人才培养体系,获批省级教学改革项目7项。

产教协同育人出新成果。学院与宝武集团、中电建、国家能源集团、华骐环保、同兴环保等上市公司共建产学研合作基地36个,定期邀请企业专家进课堂,教师进企业,共同开展产学研合作,在生产线上培养锻炼学生,共同构建产学研用立体办学模式。学院获批教育部产学合作协同育人项目2项。

科研创新训练呈新气象。学院借助本科生导师制,推动本科生进实验室,学生参与国家级/省级创新创业训练覆盖率达100%,年承担国家级创新创业训练项目8项、省级创新创业训练项目20项。以赛促学,近五年获国家级奖项30余项、省部级奖项160余项,在节能减排科技竞赛(A类)中获全国一等奖5项。

课程建设质量上新层次。新技术推动教学方式改革,学院全部课堂均开展线上线下混合式教学,在教学过程中融入国家一流课程资源,提升课程教学质量。目前,学院已建设省级MOOC课程6项、省级一流课程9门,校级一流课程6项;构建虚实结合的实验教学模式,建设虚拟仿真实验课程3门;建设省级“课程思政示范课”8门、校级“课程思政示范课”4门,并承担思政类省级教改项目2项。

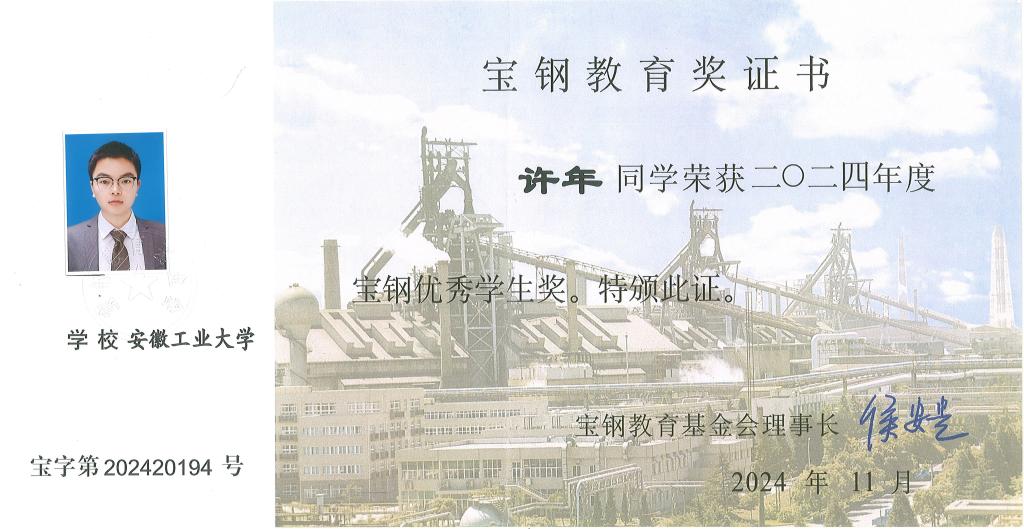

师资队伍水平上新高度。通过外引、内培的方式,师资水平有较大提升,近五年引进资格教授、资格副教授19人。目前有省学术和技术带头人3人、省级教学名师4人、省级教坛新秀3人、省级优秀辅导员1人、省杰出青年基金获得者1人。获安徽省“最美高校辅导员”称号1人,辅导员年度人物1人,宝钢优秀教师3人,获安徽省向上向善好青年称号1人。

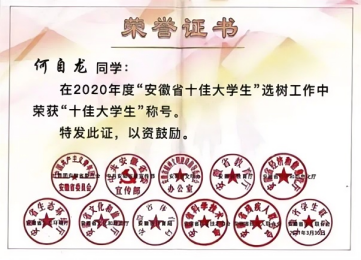

党建引领育人出新成果。学院三全育人成果被人民网报道,学生获安徽省十佳大学生荣誉称号2人,高辉辉获中国大学生自强之星提名奖,何自龙获安徽省“大学生年度人物”。3名学生保送至北京大学继续深造,本科毕业生考研录取率均在30%以上,专业最高录取率超过53%,均居全校前列。