第一部分 学院基本情况

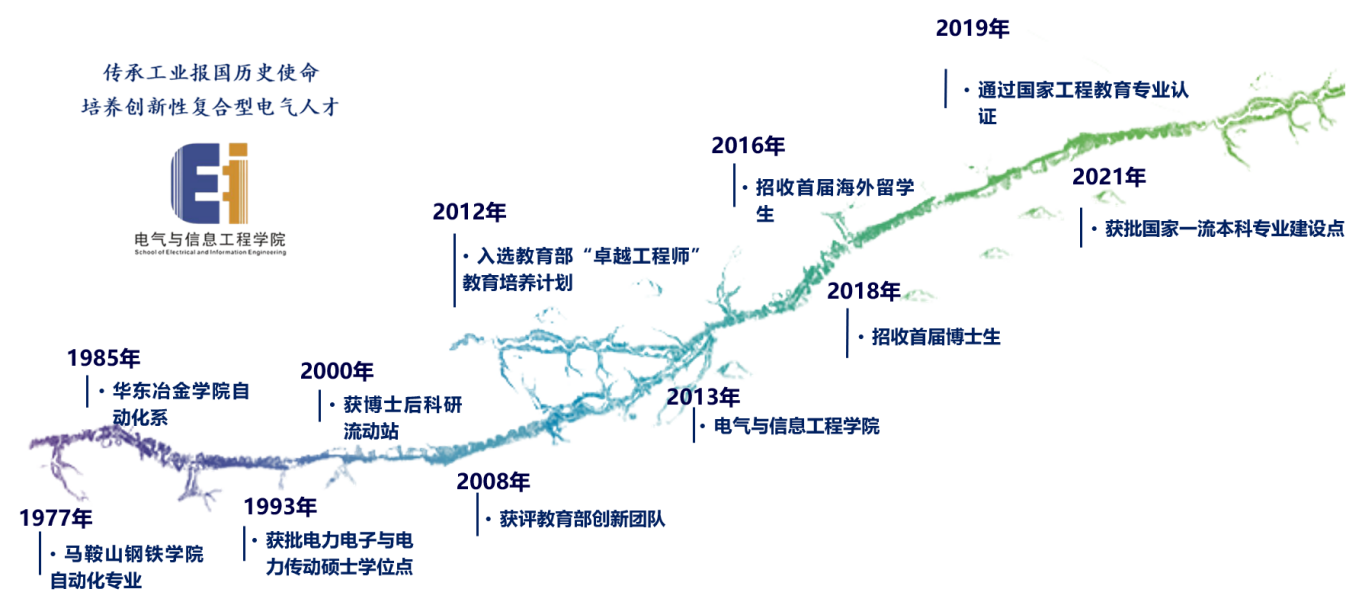

电气与信息工程学院办学始于1958年,67年“栉风沐雨砥砺行,春华秋实满庭芳”,秉承“精工博学、厚德敏行”的校训精神,“电气信息、引领未来”的办学理念,“铸灵魂、夯基础、宽口径、重实践、强能力”的人才培养理念,培养电子信息与电气工程类专业复合型创新人才。学院开设电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、智能感知工程和工业智能8个本科专业,其中,电气工程及其自动化获批国家级一流本科专业建设点,自动化、测控技术与仪器入选国家级特色专业,测控技术与仪器通过国家工程教育专业认证。目前,学院在校生总人数3231人,其中本科生2749人,研究生458人,留学生24人。

学院现有冶金智能制造与流程管理二级博士点、电气工程和控制科学与工程2个一级硕士学位授权点、电气工程和电子信息2个专业硕士学位授权点。学院为安徽省电子信息自动化及通信类专业合作委员会主任单位,“电子信息”获评安徽省高峰培育学科建设项目。学院拥有安徽省电力电子与运动控制重点实验室,与马鞍山市政府合作共建“安徽省工业企业智能化产业共性技术研究中心”、“安徽省冶金流程与系统科学国际联合研究中心”等科研平台。学院精准服务安徽省十大新兴产业,形成了电力电子、智能检测、复杂系统与智能控制、冶金流程工业自动化、智能信息处理等特色鲜明的科研方向。

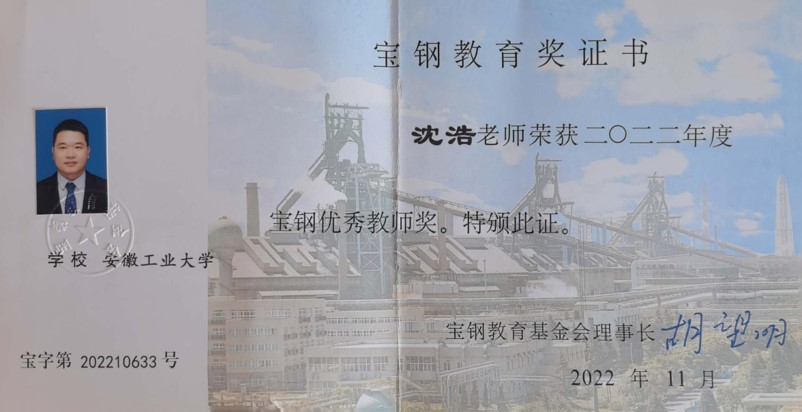

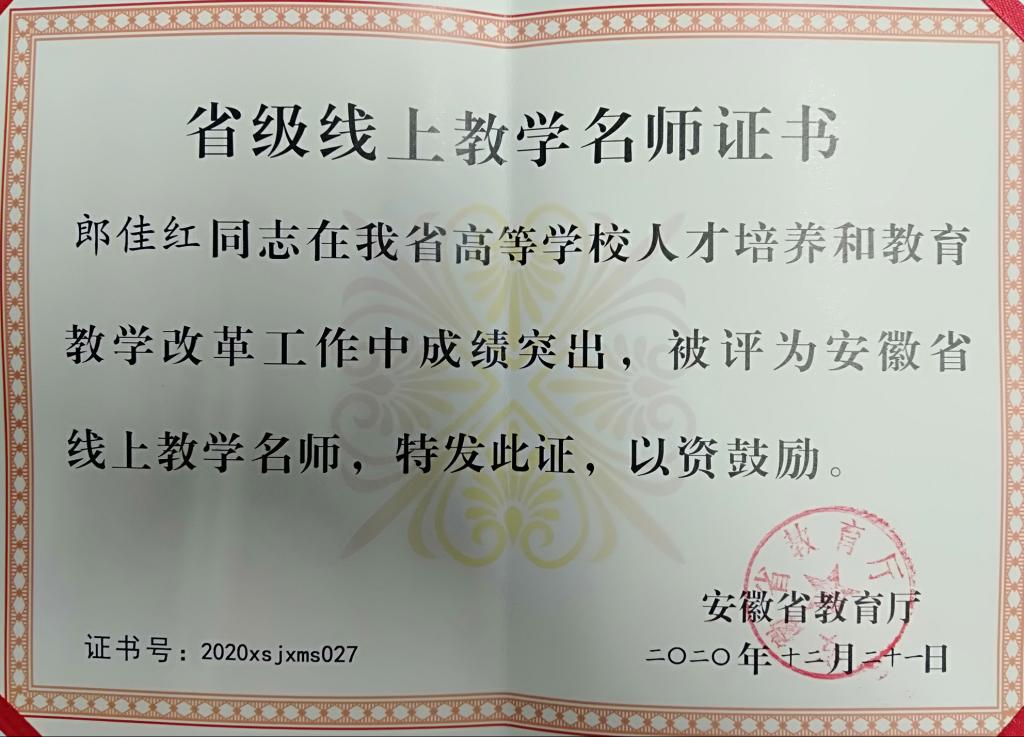

学院现有教职工127人,其中专任教师109人,教授26人,副教授28人,博士生导师11人,硕士生导师62人。拥有全国优秀教师、国家级青年人才、ESI全球高被引科学家、中国高被引学者等各类国家级高层次人才6人次;中国宝钢优秀教师奖获得者、安徽省教学名师、安徽省研究生教学名师、安徽省最美教师、安徽省高水平导师等省级人才27人次。

近五年,学院出版专著、译著、教材等12部,在国内外高水平期刊发表论文726篇,其中ESI高被引论文63篇,工程学科进入ESI排名全球前1%,授权国际/国家发明专利215项。承担国家863计划、国家自然科学基金等重点课题52项,获包括安徽省科学技术奖(自然科学)一等奖在内的省部级科技成果奖10余项,科研成果转化20余项。

第二部分 本科教育教学工作思路、举措与特色亮点

一、育人为本,新理念引领课程体系建设

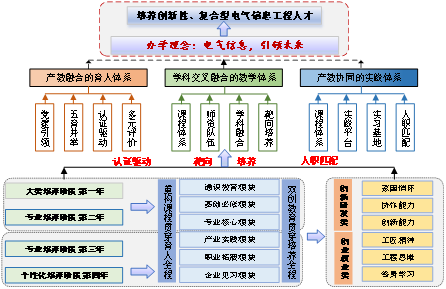

学院积极响应国家经济社会发展对人才的需求,聚力国家级一流本科专业建设,聚焦人才培养模式创新,精心构建涵盖通识教育、学科教育、专业教育和实践教育的模块化课程结构,大力培养社会急需的电子信息与电气工程领域专业复合创新型技术人才。

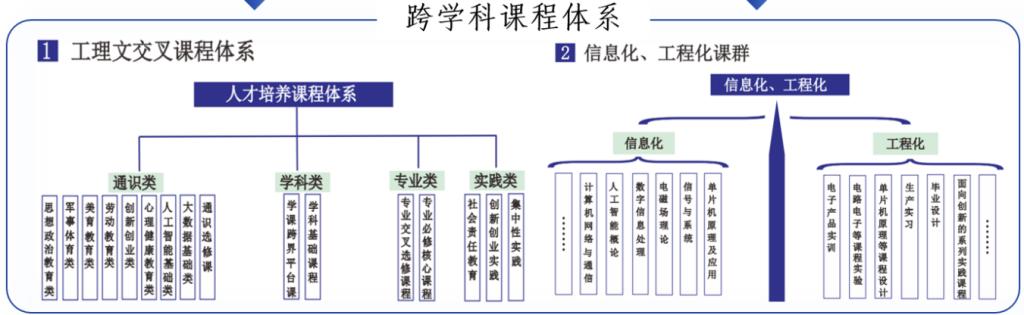

学院打造理工文交叉融合的跨学科课程体系,开展跨学科人才培养,有效破解学生学科基础多样化与培养过程过度专业化的问题。在课程设置上,通识教育、学科基础教育、专业教育和实践教育模块分别占总学分比重约25%、20%、31%以及24%,以此打造“信息化”和“工程化”双翼齐飞的格局。通过建设信息类课程群和工程实践类课程群,为提升人才培养质量注入强大动力。

二、改革为要,新要求融入教育教学全过程

学院积极推进教学模式、教学方式和考核评价等多个维度的教育教学改革,深度挖掘学生学习的内在潜力,激发学生的学习积极性和主动性,培养学生解决复杂工程问题的能力。

在教学模式改革上,充分借助数字技术赋能教育,将自动化、信息化和智能化技术融合于线上与线下教学资源建设全过程,借助“安工小智”、“超星”和“智慧树”网络教学平台和生成式人工智能技术,本地部署DeepSeek,有机结合项目驱动式与分组讨论式教学方法,将理论知识、实践知识和生成式知识有机融为知识图谱,通过建设丰富智慧课程教学案例库,深入推进行动导向、任务驱动、翻转课堂、问题互动探究等多样化教学模式与方法改革和创新。教学模式改革和创新举措,能够帮助学生循序渐进掌握知识的深度和广度,助力学生构建系统且深入的专业体系。

在教学方式改革创新上,针对传统课堂空间有限,创新性引入“口袋实验室”微型教学方式,启发学生走出校园,深入社会发展和企事业单位一线,运用所学电子信息与电气工程类专业知识解决复杂工况下的工业过程建模、控制和优化问题,将课堂学习延伸至广阔的社会实践领域,培养学生的创新思维和实践能力。

在教学考核评价创新上,考核评价作为课程建设、专业建设的基础,学院针对课程建设维度实施“过程性—结果性—增值性”三个方面的综合评价,全面考察学生的学习过程、获得成果和能力增值情况,充分彰显课程的高阶性、创新性与挑战度,为教育教学审核评估提供全面、科学、公正的学习评价。

三、能力为上,实践指导体系突出创新素养

学院联合创新创业学院,依托“马鞍山产业学院”,聚焦人才实践创新培养、工程化培养以及多主体育人,建立专业实验室、重点实验室、校企合作实验室等实践贯通机制,为学生提供多元化的实践平台,培养集成电路设计与集成系统专业技术人才,全力推动“政产学研用”深度融合。

组建由国家级青年人才、安徽省教学名师等人才领衔的导师团队,通过引导教师科研反哺教学,引导学生进行学术创新,培育学术创新人才;打造创新创业讲堂,扩展学术视野,选拔优秀本科生深度融入科研项目探索工作,推进学术创新人才个性化培养,形成“学术引领学习,学习激发学术”的良好氛围,显著提升学生的科研素质和能力。

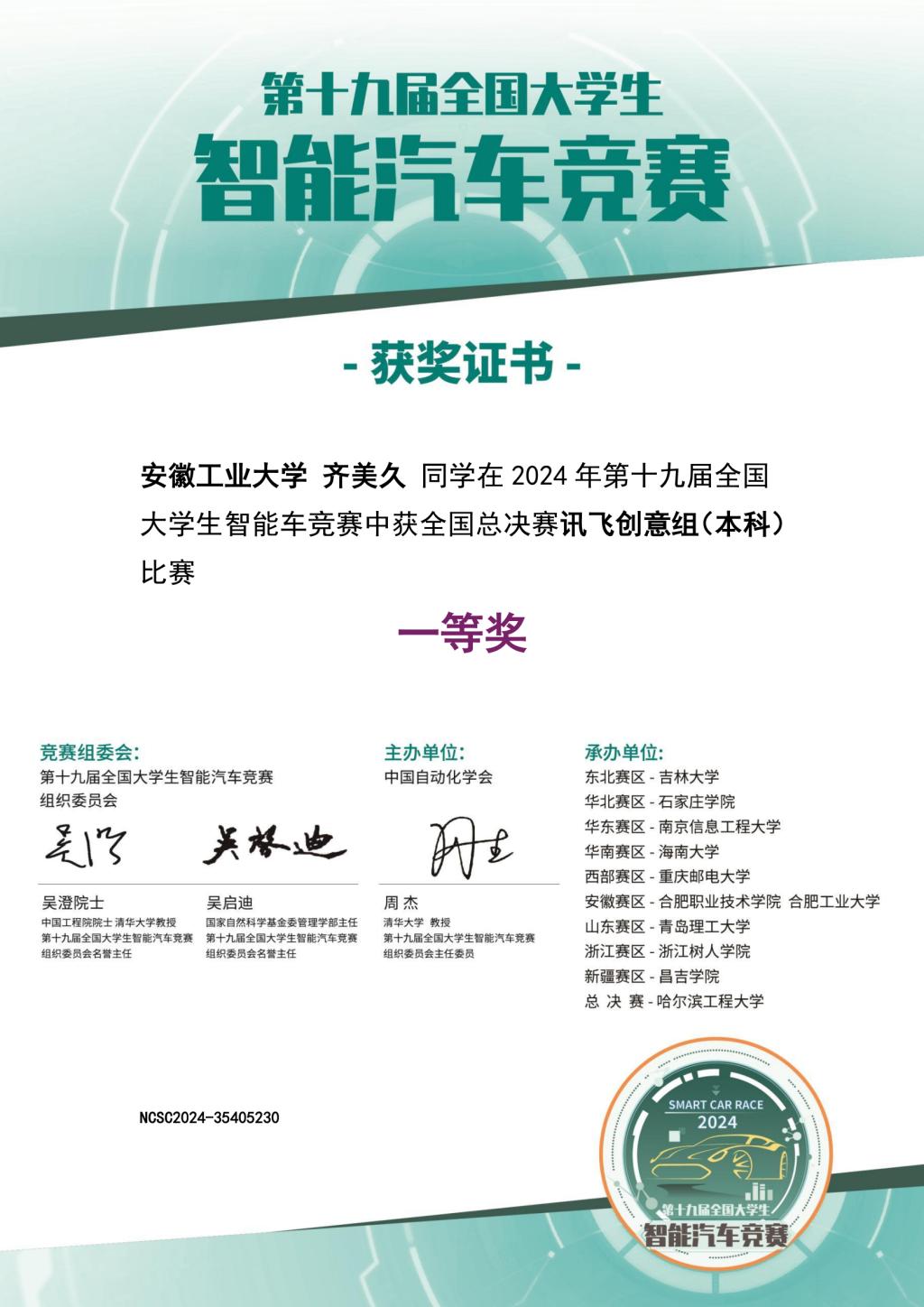

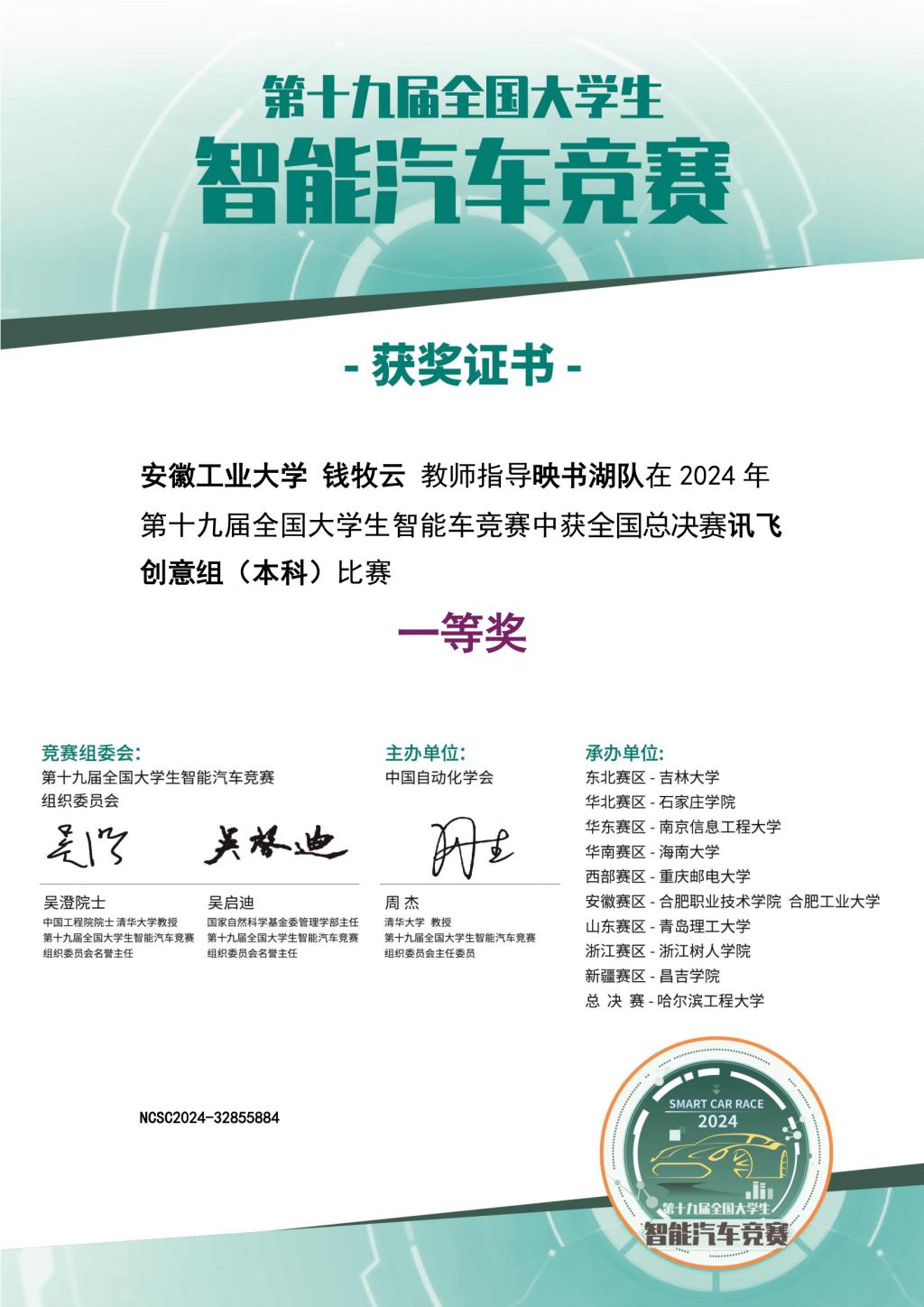

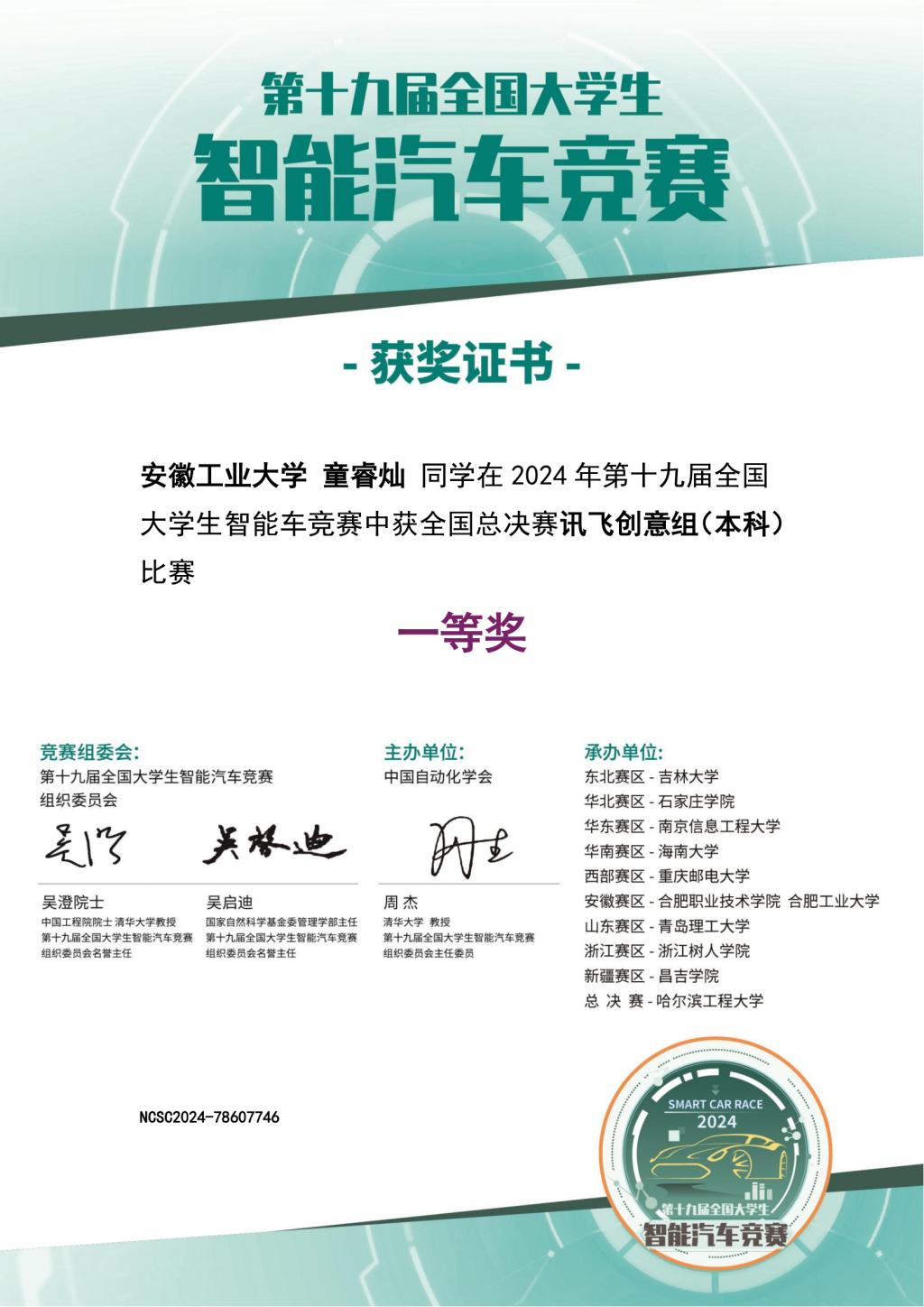

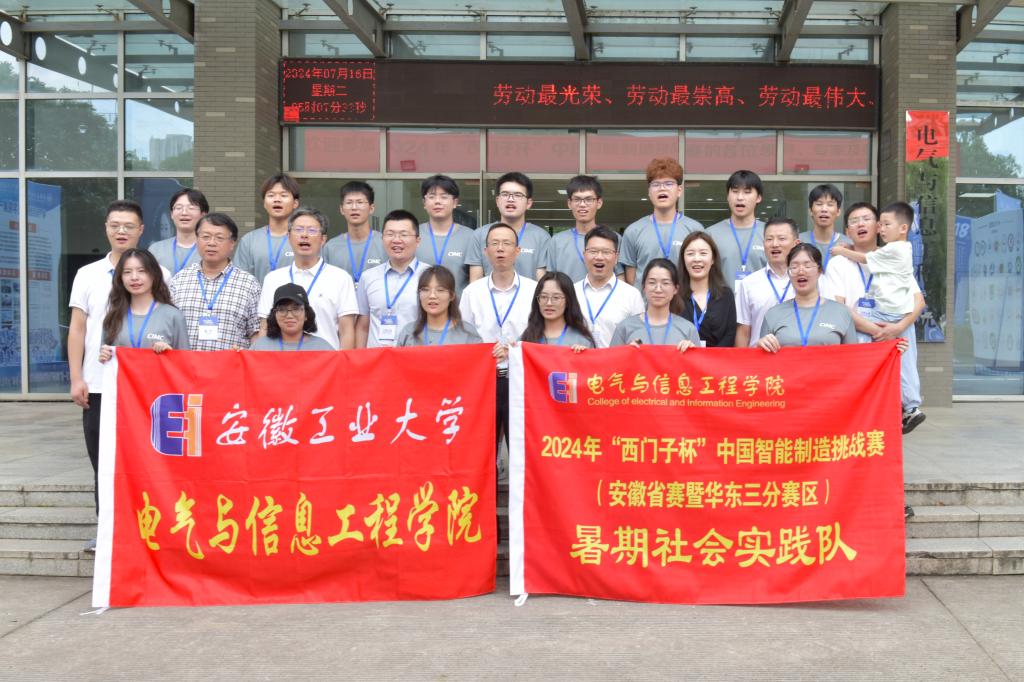

依托中国国际大学生创新大赛、中国智能制造挑战赛和智能车大赛等国家级赛事,结合专业课程设计、工程社会实践等实践教学内容,开设“学科竞赛创新试点班”课程、“小白机器人社团”、“单片机社团”等,为学生提供广阔的创新实践空间。学院还提炼出“四层级、四递进、四指导”新模式,通过一年级培养兴趣打基础、二年级申报立项提能力、三年级组队参赛练实战、四年级总结完善再提升,为学生提供全方位、系统性培养。

四、师资为重,制度建设保障人才培养质量

学院围绕师资队伍建设、教学资源建设和制度资源建设三个方面,为高质量创新人才培养提供有力保障。

在师资队伍建设方面,实施教师队伍建设“博士化、工程化、国际化”,通过担任助课、教学研讨、专项培训、出国进修、企业博士后等方式,多举措提升教师课堂教学水平与工程化能力,聚力打造精品教学团队和“虚拟教研室”,着力培养青年教师,为学院青年教师成长搭建广阔平台,助力其在教学科研领域崭露头角。

在教学资源建设方面,构建大课程组,教学资源体系化、规范化,通过建立专业实验室、研究中心、创新创业教育中心等实训实践贯通机制,实现实践资源共享;开发国家、省、校“三级”数字化课程500余门次。

在制度资源建设方面,在学校教学制度的基础上,学院制定制度文件28项。内容涵盖教育教学全过程,围绕专业的课程目标、毕业要求达成情况评价和培养目标达成情况评价等方面,将“学生的学”和“教师的教”等诸多方面融入评价进行反馈,形成一套完整的教学质量保障体系,保障教学过程平稳进行,提升教育教学质量,为学院培养高素质创新型人才奠定坚实基础。

第三部分 本科教育教学成效与成果

一、专业建设取得新突破

学院获批4个国家级、省级一流本科专业建设点,其中电气工程及其自动化专业获批国家级一流本科专业建设点,测控技术与仪器、自动化、电子信息工程获批省级一流本科专业建设点,所有专业在省内评估中均达到A+层次。学院5个参与工程认证的专业均取得进展,测控技术与仪器专业顺利通过工程教育专业认证,自动化和电子信息工程两个专业专家即将进校,电气工程及其自动化认证申请也已获得受理。

学院坚持以社会需求为引领,以提升办学质量为根本,以突出办学特色为抓手,以拓展省级示范高中联系为重点,充分运用好各类宣传平台,展示办学成效,全面吸引优质生源,8个本科专业展现出良好的吸引力。省内招生最低分超过同类高校,报考率均突破100%,电气工程及其自动化专业报考率高达700%以上,每年转专业申请转入学生人数超过指标数3倍以上。

二、课程与教材建设成果丰硕

学院在课程建设方面成果丰硕,《数字电子技术》入选国家级一流本科课程,同时获批省级建设课程31门,为学生提供了丰富的优质课程资源;学院教师在超星、爱课程等平台建课522门次,数字化赋能课程建设,进一步提升课程覆盖面和影响力。在教材建设方面,学院教师积极投身于教材编写工作,共出版教材10部,这些教材的出版为学生的学习提供了有力的支持,也为教学提供了丰富的资源。学院教师在教学改革与创新方面积极探索,发表教学论文19篇,为学院的教学改革提供了理论支持和实践指导,有力提升教学质量。

三、教师综合能力显著提升

近5年来,人才队伍培养取得显著成效。获评国家级青年人才1人;全球高被引学者2人;省级教学名师(线上)、高水平导师4人;省级教坛新秀2人;省级最美教师1人;省级高端人才2人;全球顶尖前2%科学家4人;宝钢教学奖获得者2人。获批省级教学团队建设项目2个。获批安徽省优青1人,省教育厅杰青1人、优青2人。

四、教研赋能教改能力明显增强

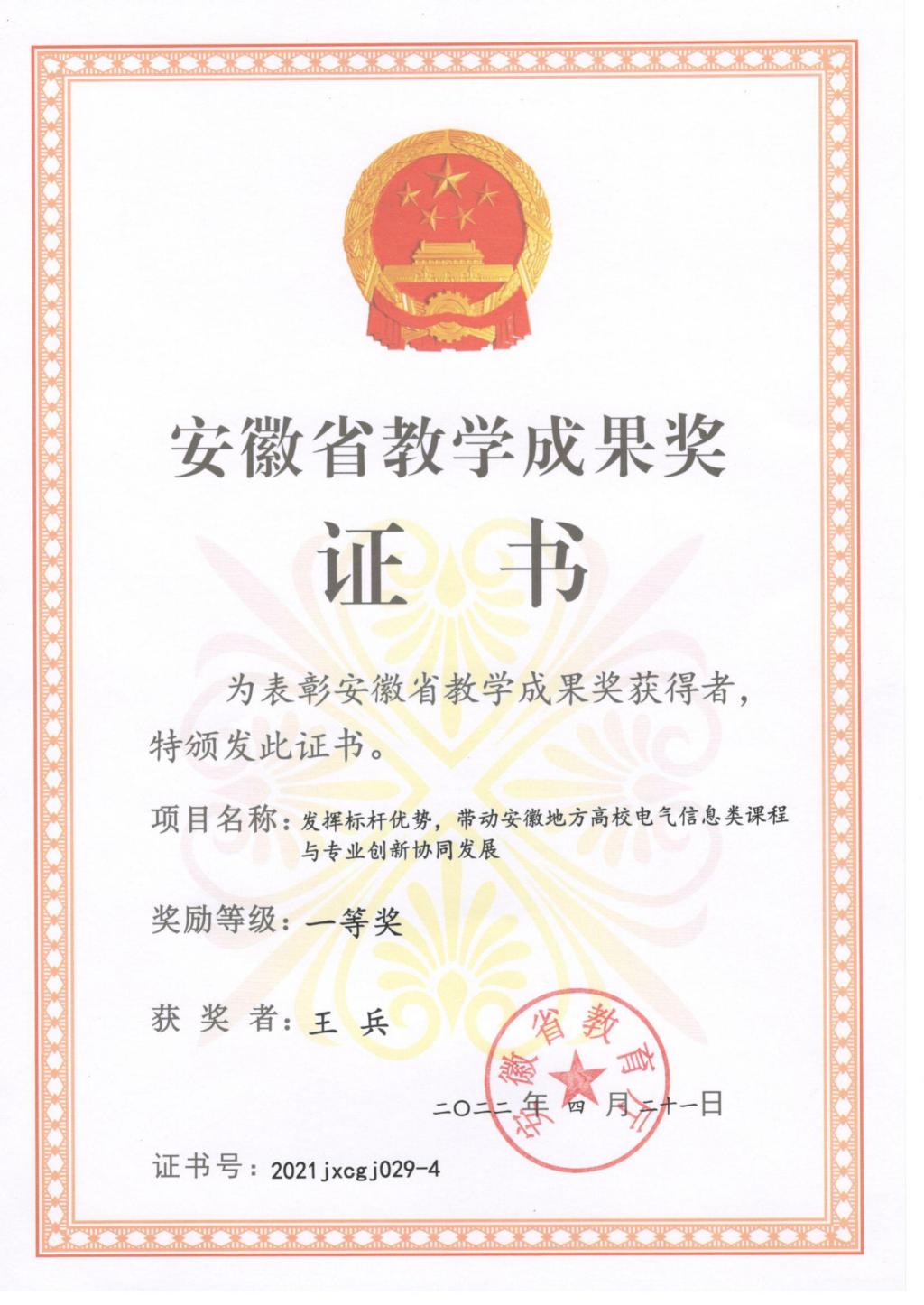

“十四五”期间,学院教师获批省级教改项目11项,其中,省级重大研究项目1项、省级重点研究项目3项,省级一般教学研究项目7项。 发表教研论文30余篇。教师参加教学竞赛,获得全国二等奖1项,华东赛区一等奖1项,安徽省一等奖5项。教学改革成效显著;2023年获省级教学成果奖特等奖1项、二等奖1项。

五、人才培养质量不断提高

电气与信息工程学院始终将人才培养质量视为核心,以党建引领、教学改革、综合治理和基础条件创优为主要抓手,全面推进新时代教育改革创新。学院围绕立德树人根本任务,创新学生工作思路,将专业学习与政治理论、创新实践有机结合,育人成效显著。近年来,学院毕业生就业率保持在95%以上,多名学生进入国家电网、宝武集团、海康威视、比亚迪等知名企业就业。同时,学院应届毕业生考研录取率保持在20%以上,众多学生被推免或考入清华大学、北京大学、国防科技大学、天津大学、东北大学、重庆大学等知名高校攻读硕士研究生。

通过构建 “一体两翼四轮驱动” 机制,形成“党建+团建+”方法,实施“七个红色专项行动”,学生测控党支部获批教育部第四批 “全国党建工作样板支部” 培育创建单位。

在学院实践模式创新推动下,70%以上的学生积极参加各级各类学科创新竞赛。学院获得国家级奖项130余项,学生主持国家级(省级)大学生创新创业项目等70余项,超过20名本科生在国内外高水平学术期刊上发表学术论文,累计获批专利63项,学生科研能力显著提升。