第一部分 学院基本情况

建筑工程学院组建于2003年,现有土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、智能建造4个本科招生专业,其中土木工程、建筑环境与能源应用工程和给排水科学与工程等3个专业为国家级一流本科专业建设点,5个专业通过教育部工程教育认证或住建部专业评估认证。学院拥有省级特色专业2个、省级品牌专业2个,土木工程一级学科硕士点和土木水利专业学位硕士点。目前,土木工程为学校博士点立项建设学科,具有海外招收留学本科生和研究生资格。

学院2007年被国家人事部、教育部授予全国教育系统先进集体,2011年被安徽省委教育工委授予“安徽省高校先进基层党组织”称号,2021年被安徽省委授予“安徽省先进基层党组织”称号、获批中国科协首批“冶金高校土木工程学科学风传承示范基地”,2023年入选第二批“全省高校党建工作标杆院系”培育创建单位。

学院现有教职员工128人,其中教授13人、副教授47人,博士学位教师80余人,博士生导师6人、硕士生导师50余人,拥有安徽省皖江学者特聘教授、安徽省杰出青年基金获得者、安徽省技术领军人才、安徽省特支计划等省级以上人才称号教师20人次,宝钢优秀教师奖获得者5人,省级教学名师5人,省级教学科研创新团队4个。

学院全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,积极推进学科交叉融合创新,致力培养创新型人才。现有在校本科生2400余人,硕士研究生260余人,留学生40余人,涌现出“中国大学生十大年度人物”、中国土木工程学会高校优秀毕业生、大学生“小平科技创新团队”等一批先进典型。60%以上学生就职于中冶、中铁、中建、安徽建工等央企国企,本科生考研录取率26%左右。

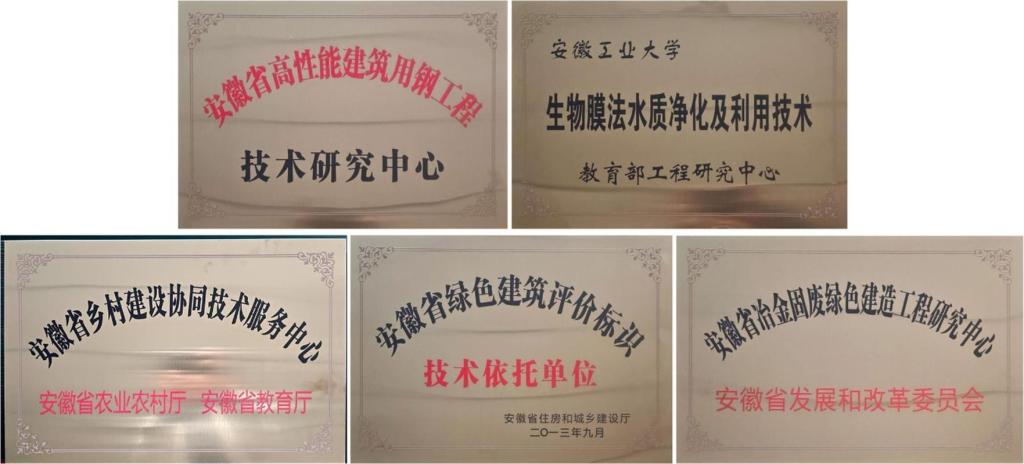

学院现有结构与抗震实验室、道路工程实验室、桥梁工程实验室、建筑环境与能源应用工程实验室、给排水科学与工程实验室、安全科学与工程实验室、工程管理综合实验室和建筑学实验室,实验室总面积8000余平方米,仪器设备总值4000余万元。拥有生物膜法水质净化及利用技术教育部工程研究中心、安徽省冶金固废绿色建造工程研究中心、安徽省乡村建设协同技术服务中心、安徽省高性能建筑用钢工程技术研究中心、安徽省绿色建筑评价标识技术依托单位等省部级科研平台5个。

第二部分 本科教育教学思路、举措与亮点

坚持立德树人根本任务,牢固树立“以学生为中心”的教育教学理念,围绕学院办学定位和人才培养目标,以人才培养机制创新为突破口,以国家级/省级一流本科专业建设点和专业评估(认证)为抓手,以加强专业建设、课程建设和师资队伍建设为基础,优化人才培养方案和课程体系,创新人才培养模式和培养体系,改革教学模式、教学方法和教学手段,强化实践教学,注重科研反哺教学,不断完善教学质量监控机制和评价机制,努力提高教育教学质量和人才培养质量。

一、党建引领聚力赋能,推进思政铸魂育人

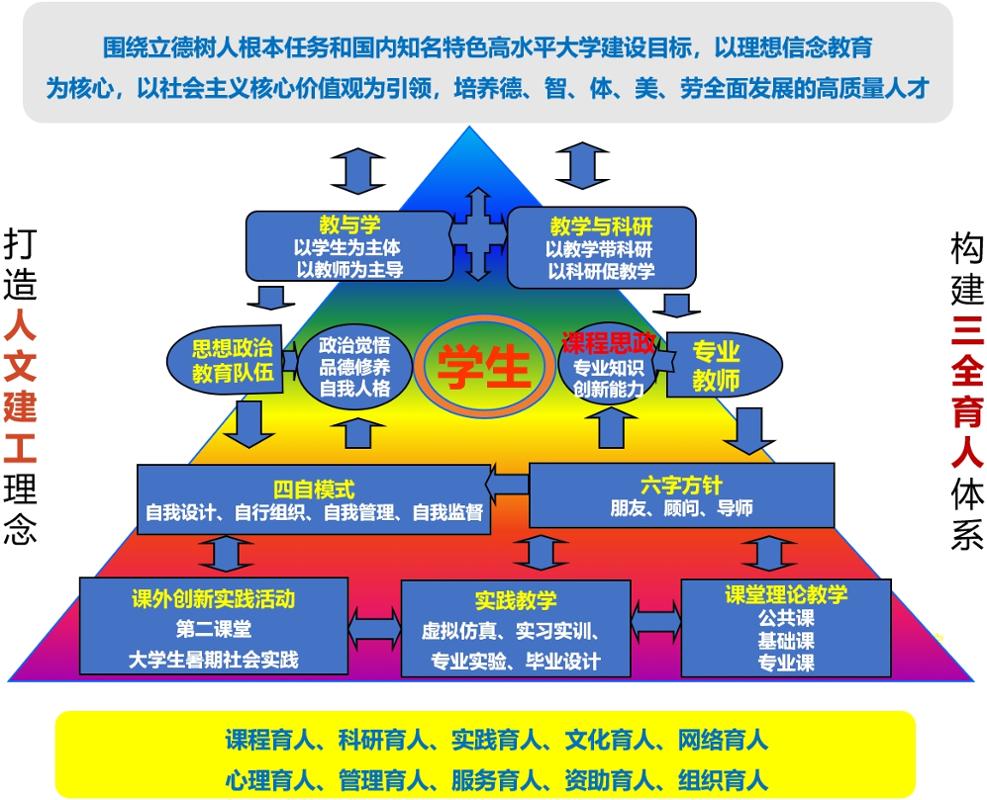

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在人才培养过程中贯彻“四自”模式和“六字”方针,以“营造优良育人环境,筑就一流土建人才”为办学理念,依托新时代人文建工这一特色品牌,打造“1+3+融合”的“三全育人”模式,构建“思想建设”型、“学业成长”型、“育人解困”型三大育人平台,凝聚合力,不断提升人才培养水平。

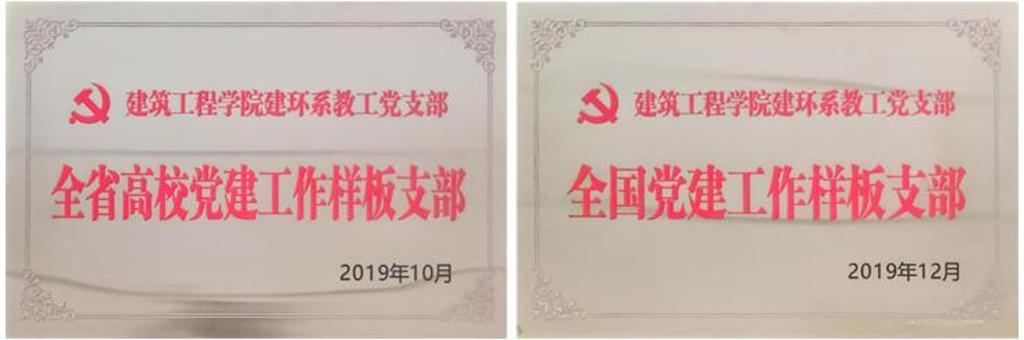

深化组织建设,切实汇聚协同育人合力。强化党建引领,把组织建设与人才培养相结合,提升党组织的政治功能和组织功能,发挥学院群团等组织的桥梁纽带作用,培育优秀典型。2023年建环系教工党支部通过教育部样板支部验收;2024年建环系教工党支部书记入选全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队;院团委连续两年获评校共青团工作先进单位,3个班级获评校十佳班级。

优化协同育人,全面推进课程思政建设。强化课堂主渠道主阵地,深入挖掘课程所蕴含的思想政治教育元素和所承载的思想政治教育功能,达成知识传授、能力培养、价值塑造“三位一体”的教学目标,形成专业教育与思政教育的协同效应,实现专业课程与思政课程同心同向的育人格局。强力推进课程思政改革与探索,鼓励教师参加课程思政教学能力培训和教学竞赛,每学期举办“课程思政”公开示范观摩课,报送课程思政优秀案例。学院现有省级课程思政教学项目15项、校级17项,所有课程实现课程思政全覆盖。

二、对标评估认证体系,改造升级传统专业

紧扣行业发展需求和安徽省十一大新兴产业,持续优化专业结构布局。坚持学科专业交叉融合发展,以工程教育认证和专业评估为抓手,认真落实“学生中心、产出导向、持续改进”的理念,加强专业建设、课程建设、实践基地建设,持续优化人才培养方案,积极开展教学探索与改革实践,推动传统专业升级改造。

优化专业结构布局,加快传统专业升级改造。依托冶金行业办学背景,坚持以工为主,培养创新型人才的专业建设思路,以“立足安徽,面向长三角,服务全国”为服务面向定位,围绕冶金工业建筑、新能源和节能环保、智能建造和建筑工业化,优化专业结构与布局。基于行业发展新需求,以微专业建设作为切入点,打破学科专业壁垒,深化科教融汇,积极推动传统专业升级改造。2024年,4个招生专业中有3个属于服务安徽省十一大新兴产业,智能建造专业实现首次招生,暂停3个专业的招生计划;3个传统专业的改造提升项目获批立项建设;获批智慧水务、低碳建筑智能化2个微专业建设项目,初步形成“主专业+辅修专业+微专业”的复合型人才培养模式。

强化专业内涵建设,大力推动专业持续改进。以工程教育认证标准和核心理念为驱动,以国家级一流本科专业建设实施方案为遵循,对标教育部/住建部专业评估(认证)标准体系,持续开展一流本科专业建设与实践。从培养方案、课程体系、实践体系及质量保障体系等多方面进行改革与探索,重点关注评价结果和反馈内容被用于专业的持续改进,为实现高素质专业人才的培养目标提供有力支撑。目前,学院获批国家级一流本科专业建设点3个,省级一流本科专业建设点5个,通过教育部/住建部专业评估认证5个(全校15个)。

三、坚持科研反哺教学,促进科教融合育才

学院依托5个省部级科研平台和14个科研创新团队优势,将最新科研成果和研究前沿融入教育教学过程。通过邀请专家讲座、编写特色教材和教学案例、设计实验课程、指导学生参与创新科研计划等途径,提升教学质量和学生的综合素养,培养学生工程化实践能力,解决复杂工程问题能力和创新能力,构建科研反哺教学的创新人才培养模式。

大力弘扬科学精神,拓展学生专业视野。举办专业教育讲座、学术报告会,邀请校内外专家学者、企业高管分享科研成果和前沿动态,拓宽学生视野。中国工程院院士、东南大学首席教授刘加平,全国工程勘察设计大师王立军、西安建筑科技大学牛荻涛、清华大学樊健生、哈尔滨工业大学梁恒、深圳大学周英武等专家学者为本科生开展学术讲座。

推动科研成果转化,编写特色教材案例。致力于科研和教学融合,教研相长,将最新的研究成果融入教材、形成教学案例、开发实验教学项目,应用到教学中,激发学生的学习兴趣。学院教师结合教学实践和个人科研成果编写并出版教材12部,其中入选安徽省首批“十四五”普通高等教育本科省级规划教材4部、推选国家级规划教材1部;编写科研反哺教学优秀案例10项,其中4项被遴选为安徽工业大学科研反哺教学优秀案例;获批校级实验开发基金项目8项,开发出10项本科实验教学项目。

实施科研平台育人,科研反哺创新创业。依托学院5个省部级科研平台的资源优势,鼓励教师参与创新创业相关工作,邀请学生加入研究团队,将研究思维和方法融入教学,培养学生创新创业思维,践行多学科交叉的创新创业自主培养拔尖人才模式,营造浓厚的科技创新氛围,持续培育创新型人才。近五年来,学生获国家A类赛事一等奖7项,获批大学生创新创业训练项目96项,在“挑战杯”、“互联网+”、“节能减排”等创新创业赛事中共计获国家级奖项200余项、省级700余项。“啸”博士创新创业团队获评“中国大学生自强之星”科创团体荣誉称号、获中国国际大学生创新大赛国赛金奖2项,实现我校在该项赛事的重大突破。

四、“建”设实践育人阵地,“筑”就人才培养之基

学院坚持“新时代人文建工”理念,以系统的红色教育、丰富的文体活动、有效的社会实践、扎实的志愿服务、全员积极参与的创新创业与学科竞赛为抓手,坚持有思路、有目标、有载体、有成果、有创新的工作理念,充分发挥“第二课堂”在大思政育人新格局下的有效作用,推动德育创新、推进校园文化建设,促进大学生思想道德素质、科学文化素质和身心素质的全面协调发展,为新时代大学生高质量发展奠定坚实基础。

汇聚青春之力,“践”行时代担当。学院秉承理想信念教育常态化、宣传动员扩大化、规范制度标准化、团队组建专业化、过程管理实时化,深度构建实践育人新模式,推出《“XYZ轴”三维实践育人模型,全面推进青年学子立体式成长》,打造出“人人关注、普遍参与”的实践育人氛围。近五年来,组建120支社会实践队伍,参与学子共计1800余人,实践地点遍布41省(市)、自治区。学院连续两年荣获安徽工业大学暑期社会实践优秀组织奖;“爱水护源”社会实践队连续三年开展爱水护源实践活动,实践事迹被团中央展播(安徽省唯一)。

围绕“五育并举”,增强育人实效。坚持推进社团规范化建设、品牌化发展,打造“社团+”育人新模式。学院现有方寸建筑学社、敏行BIM协会、土木建筑协会、绿色驿站四个社团。依托学生社团这一重要载体,通过多元化、特色化活动,实现青年学子思想引领、能力提升、创新实践的深度融合。方寸建筑学社将中国建筑发展的艰辛历程与辉煌成就深度融入党的二十大精神学习主题教育,策划推出红色建筑镌党史、手绘团史、“相‘绘’党的二十大”及手绘“新时代”系列展览。

第三部分 本科教育教学工作成效与成果

一、专业建设实现新突破,示范引领高质量发展

经过多年持续内涵发展,专业建设取得可喜成绩。土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程3个专业获批国家级一流本科专业建设点,获批数量在省属同类高校中排名第一,工程管理与安全工程2个专业获批省级一流专业建设点。土木工程、安全工程专业通过教育部工程认证,建筑环境与能源应用工程、工程管理、给排水科学与工程专业通过住建部专业认证评估,专业认证通过率居全校首位。积极实施传统专业改造升级计划,获批专业服务安徽省十一大新兴产业项目3项、传统专业改造提升项目4项、校级微专业建设项目2项,初步形成“主专业+辅修专业+微专业”的复合型人才培养模式。2024年软科全国专业排名中土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理、安全工程、给排水科学与工程5个专业均位列B等,专业竞争力持续提升。

二、教学改革呈现新形式,教研成果高水平培育

鼓励教师利用互联网、大数据、人工智能等技术,探索智能化、网络化教学新模式,深入进行教学改革和探索。更新教学方法和手段,采用线上线下混合式教学、翻转课堂、案例教学等方法,增加师生互动,提高学生参与度。通过青年教师教学基本功竞赛、课程思政教学观摩示范课、教学创新大赛等比赛提高教师的教学能力。围绕教育教学实践与改革中的热点、难点问题开展研究,凝练教学成果,并应用、反馈于人才培养的各个环节之中。近五年,学院教师主持省部级以上课程类建设项目44项,省部级教改项目12项,发表教研论文30余篇,获省级教学成果奖6项,全国高校安全科学与工程青年教师教学大赛一等奖1人,省级教学名师/教坛新秀称号3人。

三、引培并举激发新活力,师资水平整体性提升

深入实施人才强院计划,坚持“内培外引”双轮驱动,高素质专业化师资队伍建设成效显著,支撑学院事业发展成效明显增强。近五年,引进高水平博士21人(其中资格副高6),晋升高级职称18人(其中教授4人),新增省级/校级教学创新团队各2个、省级科研创新团队和省级研究生导师团队各1个、省级教学名师/教坛新秀4人、省杰出青年基金获得者、皖江学者特聘教授、省特支计划、宝钢优秀教师奖获得者等7人。目前,学院形成了一支以中青年教师为主,博士教师比例高,职称结构、学历结构、学缘合理的高素质教师队伍。

四、教材编写突出新特色,育人作用一体化支撑

鼓励教师结合教学实践和个人科研成果编写有特色高质量教材。近年来出版专业教材12部,有力支撑了学科专业发展。在全国“十四五”普通高等教育本科国家级规划教材第一次推荐遴选工作中,学院本科教材建设取得优异成绩,有5部教材被推荐参选规划教材(全校18部),入选省级规划教材4部(全校15部),推荐遴选国家级规划教材1部(全校3部)。

五、三全育人取得新成就,创新教育多元化赋能

近年来,学院三全育人成效显著,通过了学校首批“三全育人”综合改革试点验收,涌现出“中国大学生自强之星”科创团体“啸”博士科创团队,安徽省优秀志愿者,安徽省优秀共青团员和安徽省“向善向上好青年”,安徽省“十佳大学生”,全国土木工程优秀本科毕业生等一批优秀学子。近五年,学院毕业生就业率稳定在96%以上,考研录取率26%左右,部分学生被清华大学、中科大、东南大学、哈工大、上海交大等名校录取。学生在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、中国国际大学生创新大赛、全国大学生节能减排竞赛、全国大学生结构设计竞赛、“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛等创新创业赛事获国家级奖150余项。